denk.mal

Hannoverscher Bahnhof

Am Gedenkort „denk.mal Hannoverscher Bahnhof“

erinnern 20 Tafeln namentlich an mehr als 8000 Jüdinnen und Juden, Sintizze und Sinti sowie Romnja und Roma , die zwischen 1940 und 1945 aus Hamburg deportiert wurden. Am Lohseplatz befindet sich der „Info-Pavillon“ mit einer kleinen Ausstellung. Ab 2026 wird ein von der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte entwickeltes Dokumentationszentrum das Schicksal der Deportierten in die Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung einbetten.

Veranstaltungen

- Mittwoch, 24. April 2024

- 18:00–20:00

- Führung

denk.mal Hannoverscher Bahnhof, Lohseplatz, 20457 Hamburg

denk.mal Hannoverscher Bahnhof – Erkundung eines historischen Ortes (Überblicksführung)

Der Hannoversche Bahnhof fungierte im Nationalsozialismus als zentraler Ausgangspunkt für Deportationen von Jüdinnen und Juden, Sintize und Sinti sowie Romnja und Roma aus Hamburg und… Mehr Informationen

- Samstag, 27. April 2024–Mittwoch, 31. Juli 2024

- Ausstellung

denk.mal Hannoverscher Bahnhof, Lohseplatz, 20457 Hamburg

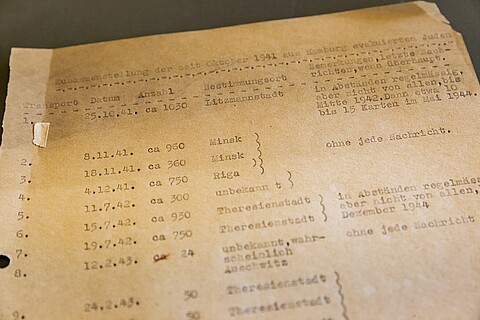

„Ohne jede Hoffnung auf Rückkehr“. Hamburger Sammelorte der Deportationen

Temporäre Installation: Der Gedenkort „denk.mal Hannoverscher Bahnhof“ erinnert an die mehr als 8.000 Jüdinnen und Juden, Sintize, Sinti, Romnja und Roma, die im Nationalsozialismus vom damaligen… Mehr Informationen

In der Zeit des Nationalsozialismus

erhielt der Hannoversche Bahnhof eine neue Bedeutung. Zwischen 1940 und 1945 wurden über 8.000 aus Hamburg und Norddeutschland stammende Jüdinnen und Juden, Sintize und Sinti, Romnja und Roma, von Hamburg aus, insbesondere über den ehemaligen Hannoverschen Bahnhof deportiert. Sie kamen in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager in die deutsch besetzten Gebiete nach Belzec, Litzmannstadt/Lodz, Minsk, Riga, Auschwitz und Theresienstadt. Nur sehr wenige überlebten. Lokale Behörden und Ämter in Hamburg sowie staatliche Organisationen auf Reichsebene trugen die Verantwortung für die Deportationen. Die Mehrheit der deutschen Gesellschaft sah den Verbrechen tatenlos zu oder unterstützte sie.

Nach 1945 geriet der im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Hannoversche Bahnhof zunehmend in Vergessenheit; restliche Gebäudeteile wurden 1955 und 1981 abgerissen. Durch die Entwicklung der Hamburger HafenCity rückte der Ort seit Anfang der 2000 Jahre wieder stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Insbesondere Verbände ehemals im Nationalsozialismus Verfolgter setzen sich bis heute für ein würdiges Gedenken an die Opfer am historischen Ort ein.

In den Jahren 1940 bis 1945

wurden etwa 6700 Jüdinnen und Juden in 17 Sammeltransporten sowie über 1300 Sintize und Sinti und Romnja und Roma in drei Sammeltransporten überwiegend vom Hannoverschen Bahnhof deportiert. Weitere Angehörige der beiden Verfolgtengruppen kamen in kleinen Transporten von Hamburg in das KZ Auschwitz. Die Namen und die Geburtsdaten der Deportierten werden auf Namenstafeln am Gedenkort genannt. Außerdem wird dort an Menschen erinnert, die ihr Leben beendeten, als sie von der anstehenden Deportation erfuhren.

An dieser Stelle werden einige Betroffene vorstellt. Biografische Informationen sind durch die Überlebenden und Angehörige der Verfolgten sowie durch langjährige Recherchen – unter anderem durch das Erinnerungsprojekt Stolpersteine in Hamburg – bekannt.

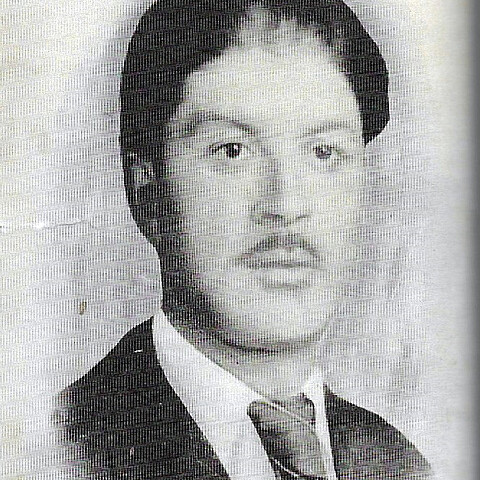

Kurt Bielefeld

, geboren am 6. September 1913, lebte mit seiner Frau Marion und seinen Töchtern Hella und Mathel im Hamburger Stadtteil Hoheluft. Trotz zunehmender Verfolgung der jüdischen Bevölkerung lehnte die Familie die Emigration ab, da sie sich als Deutsche fühlten. Nach der Pogromnacht vom 9. November 1938 wurde Kurt Bielefeld im KZ Sachsenhausen inhaftiert. Im Herbst 1941 wurden Kurt Bielefeld, seine Frau und Töchter sowie seine Eltern ins Ghetto Minsk deportiert und dort ermordet.

Cecilie Landau (später: Lucille Eichengreen)

wurde am 1. Februar 1925 in Hamburg geboren. Ihr Vater wurde 1941 im KZ Dachau ermordet. Mit 16 Jahren wurde sie als Jüdin mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in das Ghetto Litzmannstadt/Lodz im damaligen besetzen Polen deportiert. Sie überlebte das Ghetto und die Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, Neuengamme (Außenlager Dessauer Ufer) und Bergen-Belsen. Ihre Mutter und Schwester wurden ermordet. Erst seit 1991 kehrte Lucille Eichengreen zu Lesungen und Vorträgen nach Hamburg zurück. Als eine der wenigen Überlebenden der Deportationen sprach sie bei der Einweihung des Gedenkorts „denk.mal Hannoverscher Bahnhof“ im Mai 2017. Sie verstarb 2020 wenige Tage nach ihrem 95. Geburtstag in Oakland, USA.

Emil Weiß

wurde am 27. Februar 1907 in Seega in Thüringen geboren. Er wurde mit seiner Frau Alma Weiß und sieben Kindern am 16. Mai 1940 in seiner Wohnung in Altona verhaftet und mit etwa 1000 anderen Sintize und Sinti, Romnja und Roma im Fruchtschuppen C im Hamburger Hafen festgehalten. Am 20. Mai 1940 wurde die Familie ins Zwangsarbeitslager Belzec deportiert. In den folgenden Jahren wurde die Familie auseinandergerissen. Als einzige Familienmitglieder überlebten zwei Töchter. Emil Weiß´ Enkel Ricardo-Lenzi Laubinger, der sich als Vorsitzender der Sinti Union Wiesbaden e.V. für die Rechte der Minderheit einsetzt, hat die Geschichte der Familie als Buch veröffentlicht.

Anita Ledermann

wurde am 17. November 1921 geboren und wuchs als Tochter eines Weinhändlers in wohlhabenden Verhältnissen im Hamburger Stadtteil Winterhude auf. Ausreisebemühungen und ein Versuch des Vaters, als „Vierteljude“ anerkannt zu werden, um die Familie in Hamburg zu schützen, scheiterten. Am 4. März 1943 wurde Anita mit ihrer Schwester Margarita und ihren Eltern Leah May und Herbert Ledermann ins Ghetto Theresienstadt und am 4. Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert. Als einzige ihrer Familie überlebte Margarita Ledermann mehrere Konzentrations- und Vernichtungslager und emigrierte nach Palästina.

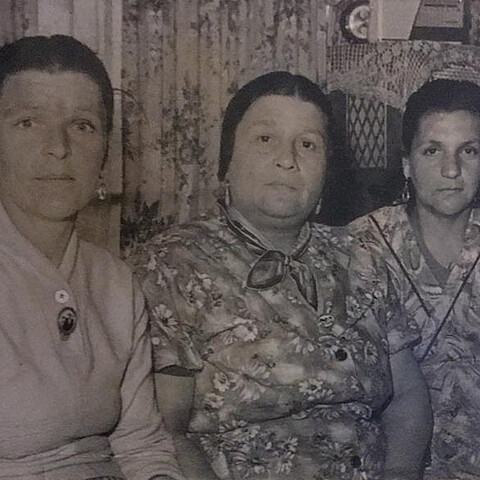

Therese Rosenberg, geb. Winterstein

, wurde am 14. März 1905 in Felbecke im Sauerland geboren. Sie wurde mit ihrem Mann Hugo und ihren neun Kindern am 16. Mai 1940 in ihrer Wohnung verhaftet und für vier Tage im Sammellager Fruchtschuppen C im Hamburger Hafen festgehalten. Von dort wurden sie mit etwa 1000 anderen Sintize und Sinti, Romnja und Roma am 20. Mai 1940 in das Zwangsarbeitslager Belzec im besetzten Polen verschleppt. Therese Rosenberg wurde später ins Konzentrationslager Ravensbrück verschleppt, das sie überlebte. Bis auf zwei wurden alle ihre Kinder ermordet.

Dr. Leo Lippmann

wurde am 26. Mai 1881 in Hamburg geboren und schlug nach seinem Jurastudium eine Beamtenlaufbahn ein. Ab 1920 war er als Staatsrat der Finanzbehörde Mitglied im Hamburger Senat. Im April 1933 wurde er aufgrund seiner jüdischen Herkunft aus dem Staatsdienst entlassen. Anschließend war Leo Lippmann mehrere Jahre im Vorstand der jüdischen Gemeinde Hamburg tätig. Vor dem Hintergrund der zwangsweisen Auflösung der jüdischen Gemeinde und der angekündigten Deportation ins Ghetto Theresienstadt nahmen er und seine Frau Anna Lippmann sich in der Nacht vom 10. auf den 11. Juni 1943 das Leben.

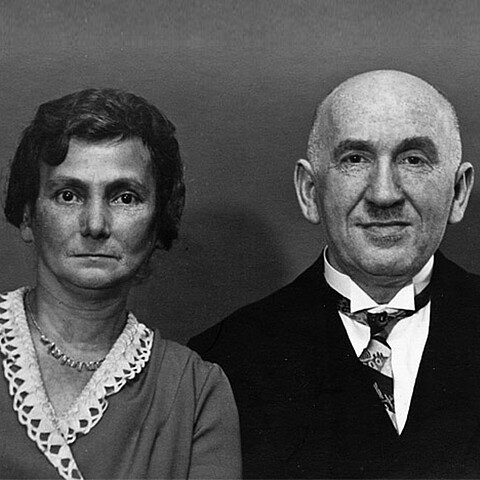

Gustav Wächter

, geb. am 24. Oktober 1875 in Hamburg, war Obersteuerinspektor und wurde aufgrund seiner jüdischen Herkunft 1933 entlassen. Die drei Söhne konnten in den 1930er Jahren ins Ausland emigrieren. Gustav Wächter und seine Frau Minna Wächter, geb. Sonnenberg, wurden am 6. Dezember 1941 nach Riga deportiert und ermordet. Ihr Enkel Torkel Wächter, der in Stockholm (Schweden) lebt, setzt sich als Schriftsteller seit vielen Jahren für die Erinnerung an seine Großeltern ein.

Wolfgang Mirosch

wurde am 23. November 1935 in Celle geboren. Ab 1936 lebte er bei Pflegeeltern in Adendorf bei Lüneburg. Am 9. März 1943 wurde er aus seiner Familie herausgerissen und mit über 300 Sintize und Sinti, Romnja und Roma von Hamburg ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort wurde er, wie seine drei Geschwister, die vor der Deportation in Hamburg lebten, ermordet.

Irmgard Posner geb. Ditze

wurde am 22. März 1904 in Hamburg als Tochter einer jüdischen Mutter und eines katholischen Vaters geboren. Sie bekam mit ihrem ersten Ehemann den Sohn Michael. Am 8. November 1941 wurde sie mit ihrem zweiten Ehemann Karl Posner ins Ghetto Minsk deportiert, wo sie ermordet wurde. Vor der Deportation hatte sie zusammen mit Michaels Lehrerin und dem Schulleiter der Volksschule Kielortallee gesprochen, die Michael in der Kinderlandverschickung unterbrachten und ihm damit das Leben retteten.

Im Bereich

des ehemaligen Bahnsteigs 2 des Hannoverschen Bahnhofs wurde 2017 der Gedenkort „denk.mal Hannoverscher Bahnhof“ eingeweiht. Hier erinnern 20 Tafeln mit den Namen der Deportierten an die Opfer der Verbrechen. Ein gestalteter Einschnitt in den Park – die „Fuge“ – als symbolische Verlängerung der ehemaligen Gleise und der gestaltete Lohseplatz als ehemaliger Vorplatz des Bahnhofs ergänzen das Gedenkensemble.

Ab 2026 wird in unmittelbarer Nähe ein Dokumentationszentrum das Schicksal der Deportierten in die Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung einbetten. Ebenso wie die Wege der Verfolgten und die Zielorte der Deportationen werden Handlungsspielräume der Mehrheitsgesellschaft und das Handeln von Tatbeteiligten aufgezeigt. Zudem wird das Schicksal jener etwa 1000 meist politisch Verfolgten vorgestellt, die in das „Bewährungsbataillon 999“ der Wehrmacht gezwungen und vom Hannoverschen Bahnhof in den Kriegseinsatz transportiert wurden. Zudem sollen die Geschichte und Nachgeschichte der Verfolgung mit Gegenwartsperspektiven verknüpft werden. Seit November 2018 entwickelt ein sechsköpfiges Team unter der Leitung von Dr. Oliver von Wrochem in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme die Inhalte der geplanten Dauerausstellung.

Der Gedenkort ist für Besucherinnen und Besucher frei zugänglich.

Öffnungszeiten des Info-Pavillons:

April–Oktober, Montag–Sonntag, 12.00–18.00 Uhr

Adresse: Lohseplatz, nördlicher Lohsepark in der HafenCity, 20457 Hamburg

Zwischen November und März ist der Besuch des Info-Pavillons nach vorheriger Anmeldung möglich unter der E-Mail-Adresse: juliane.podlaha@gedenkstaetten.hamburg.de (Telefon: 040-428 131 566).

Der Eintritt ist frei.

Im Zeitraum von April bis Oktober finden am letzten Mittwoch eines jeden Monats um 18 Uhr öffentliche Führungen am Gedenkort im Lohsepark statt. Treffpunkt: Info-Pavillon denk.mal Hannoverscher Bahnhof, Lohseplatz, HafenCity, 20457 Hamburg. Schulklassen und andere Gruppen können einen Rundgang jederzeit kostenpflichtig online oder telefonisch buchen: Museumsdienst Hamburg, Telefon: 040 428 131 0. Die Führung wird auch in englischer Sprache und in deutscher Gebärdensprache angeboten.

Gedenkort und Info-Pavillon sind barrierefrei mit dem Rollstuhl zugänglich.

Kontakt für weitergehende Fragen zum Gedenkort und zum geplanten Dokumentationszentrum: Dr. Oliver von Wrochem (Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte)

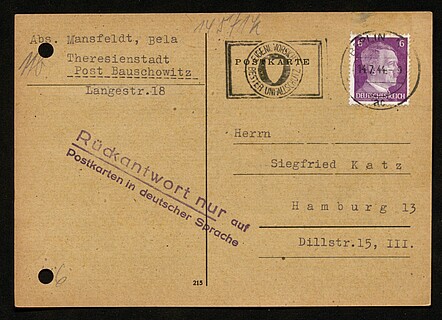

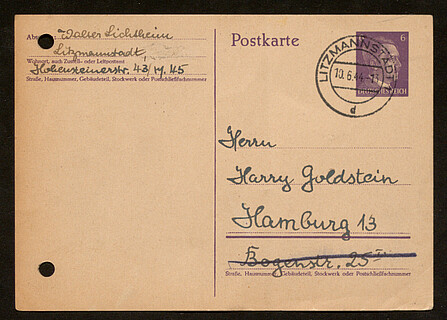

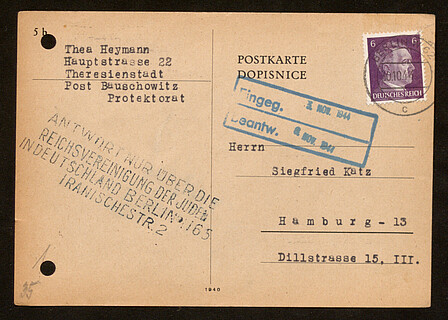

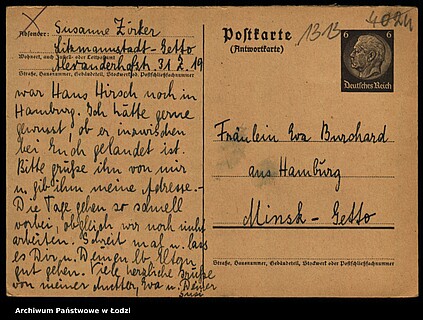

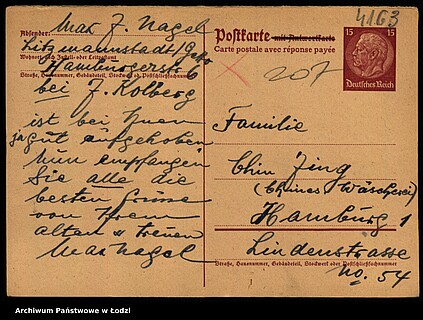

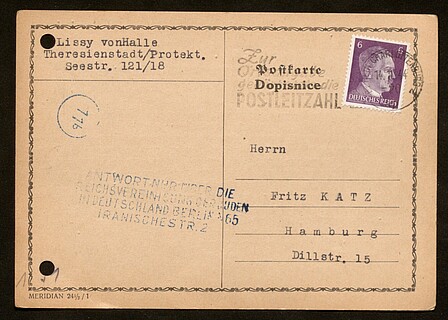

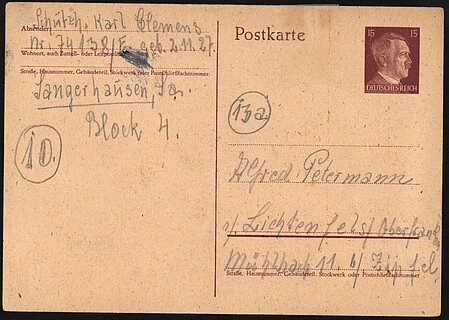

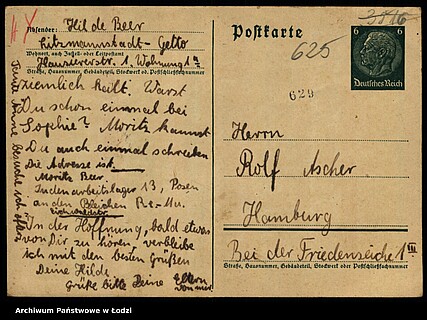

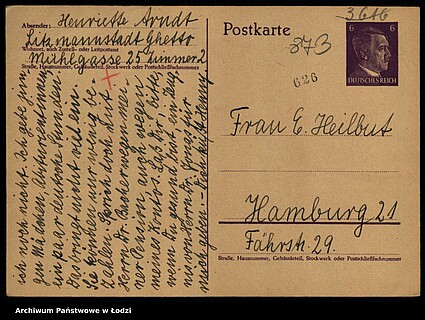

(Letzte) Lebenszeichen

An einigen Zielorten von Deportationen war es Verfolgten erlaubt, Post zu schreiben und zu empfangen. Trotz strenger Vorgaben und Zensur ermöglichen uns diese Postkarten heute Einblicke in die Gefühlswelt der verschleppten Hamburgerinnen und Hamburger: ihre Hoffnungen, Ängste, Sorgen, Heimweh und Sehnsucht nach befreundeten und verwandten Menschen.

Im Staatsarchiv Hamburg befinden sich über 350 Postkarten aus verschiedenen Ghettos und KZs, die Hamburg erreichten. Einige davon konnten nicht mehr zugestellt werden. Oft, weil die adressierten Menschen schon selbst deportiert worden waren. Einige Karten wurden nie aus den Ghettos oder Konzentrationslagern abgeschickt und blieben in den dortigen Poststellen zurück. Darunter auch über 250 nach Hamburg adressierte Karten aus dem Ghetto Litzmannstadt. Diese befinden sich heute im Archiv im polnischen Łódź.

Überlebende und Nachkomm*innen am Gedenkort „denk.mal Hannoverscher Bahnhof“

Am Gedenkort „denk.mal Hannoverscher Bahnhof“ erinnern 20 Tafeln an die mehr als 8000 Jüdinnen und Juden, Sintize und Sinti sowie Romnja und Roma aus Hamburg und Norddeutschland, die zwischen 1940 und 1945 vom Hannoverschen Bahnhof deportiert wurden. Hinter jedem Namen steht eine Geschichte. Nationalsozialistische Verfolgung und Deportationen wirken bis heute in Familiengeschichten und im Leben von Menschen nach.

Die Fotoinstallation „Nicht nur ein Denkmal“ porträtiert am Gedenkort eine ehemalige NS-Verfolgte und sieben Nachkomm*innen von Deportierten. Persönliche Zitate zeigen, welche Bedeutung der Gedenkort „denk.mal Hannoverscher Bahnhof“ für sie hat.

Wir danken ganz herzlich den Porträtierten für ihre Teilnahme am Projekt und die Bereitschaft, ihre Geschichten zu erzählen!